3C分析でGoogleマップの口コミを活用する方法

「3C分析」という言葉、聞いたことはあるけれどなんとなく難しそうと感じる方も多いのではないでしょうか。

実はこの3C分析、お店の口コミ分析にもとても相性がいいんです。

顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの視点で口コミを整理すると、数字だけでは見えない「お客様が選ぶ理由」が浮かび上がります。

今回は、Googleマップの口コミを使って3C分析を実践する方法を、店舗運営者の方に向けて分かりやすくご紹介します。

3C分析でGoogleマップの口コミを活用する全体像

Googleマップの口コミはお店への評価でもありますが、「お客様の本音データベース」でもあります。3C分析を軸に口コミを整理すれば、感覚ではなく根拠に基づいた打ち手を立てることができます。星の評価や口コミの内容を見える化することで、スタッフ教育から改善テーマの選定まで、一気通貫で動けるチーム運営が可能になります。

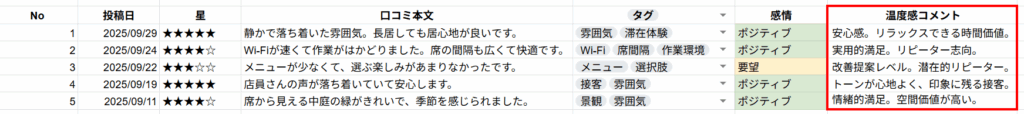

3Cをスプレッドシートにまとめて意思決定を速くする

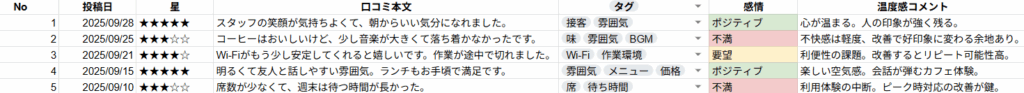

※画像の口コミは一例です。

3C分析では、まず全体を俯瞰して見ることが大切です。

現場で起きていること、お客様の口コミに書かれた声、そして競合の強み。

これらをスプレッドシートに並べるだけで、頭の中のモヤモヤが一気に整理されます。

たとえば、自店の口コミに「落ち着かない」という声が多く、競合には「静かで居心地がいい」が並んでいる場合。

改善すべきは回転率ではなく、BGMや席の配置かもしれません。

シートを見ながら話し合うと、「次にやるべきこと」が自然と浮かび上がってきます。

口コミをお客さま・競合・自店に当てはめる考え方

口コミを3Cに分類する時は、まず「誰の視点で書かれているのか」を意識してみましょう。

たとえば、顧客の口コミなら何に価値を感じているか。

競合の口コミならどんな点で選ばれているか。

自店への口コミならこれから何を強化すべきかです。

こうしてタグ付けをしていくと、バラバラだった感想が、少しずつ改善の糸口が見えてきます。

積み上げていくうちに、数字では見えないお店の空気が見えてきます。

口コミを整理するタグ設計と手動の感情分

口コミの内容は本当にさまざまです。

一つひとつ読んでいるだけでは、「結局どこを直せばいいのか」が見えづらいですよね。

そこで役立つのが、「タグ設計」と「感情分け」という2つの考え方です。

口コミをテーマごとにタグで分け、さらに気持ちの温度を色で整理すると、

数字の裏にあるお客様のリアルな声が浮かび上がってきます。

これを積み上げていくと、改善すべきポイントが自然に見えてくるはずです。

よく出る項目のタグの作成

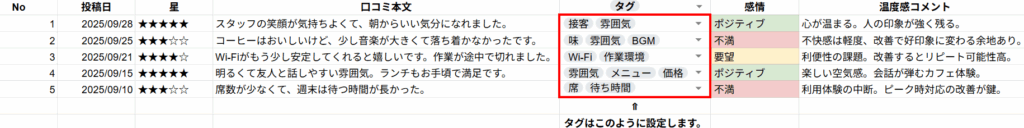

※画像の口コミは一例です。

タグ設計の第一歩は、「項目の整理」から始めましょう。

まずは実際の口コミを20件ほど読み、「どんなことが語られているか」を書き出します。

多くのお店でよく出てくるのは、「メニュー」「接客」「待ち時間」「席」「Wi-Fi」「写真」「価格」「雰囲気」など。

このあたりをスプレッドシートの見出しにしておくと、新しい口コミを追加するたびに全体の傾向がすぐに見えてきます。

タグ名はできるだけ短く、スタッフ同士でも同じ意味で理解できるようにしておくのがコツです。

たとえば「席間隔」「食事提供の時間」「スタッフ笑顔」など、見るだけで内容がわかる言葉がおすすめです。

嬉しい不満要望を三色で仕分けするやり方

※画像の口コミは一例です。

次に「感情の温度」を色で分けてみましょう。

たとえば、ポジティブな内容は緑、不満は赤、要望や提案は黄。

星の数よりも、口コミの言葉のトーンで判断するのがポイントです。

「待ったけどおいしかった」は黄、「また来たい」は緑、「もう行かない」は赤。

こうして色をつけると、シートを開いた瞬間にお店全体の空気がパッと見えてきます。

さらにタグと色を組み合わせて集計すると、「待ち時間は赤が多い」「接客は緑が増えてきた」など、改善の手応えが数字でも見えてくるはずです。

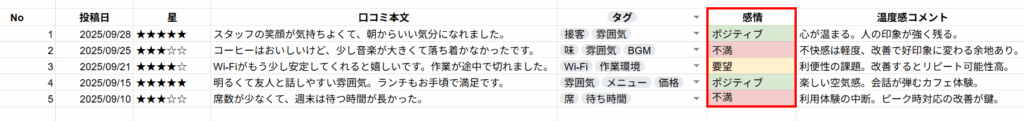

スプレッドシートに貼り付けて集計する手順

実際の作業では、口コミをそのままコピーしてスプレッドシートに貼り付けます。

「投稿日」「星」「本文」「タグ」「感情色」「対応状況」などの列をあらかじめ用意しておくと整理しやすいです。

あとは、数式やフィルター機能を使って特定のタグを絞り込めば、課題ごとの傾向がすぐ見えてきます。

特に便利なのが、条件付き書式の設定です。

例えば、赤(不満)が多い行を自動でハイライトするようにしておくと、シートを開いた瞬間にどこが課題かが一目で分かります。

慣れてくると、これだけで週次ミーティングの議題もすぐに作れるようになります。

競合を口コミから読み解き差を見つける

競合分析というと「ライバルを探すこと」と思われがちですが、本質は少し違います。

大切なのは、お客様がどんな点を比べているのかを知ること。

口コミを見ていくと、立地や価格よりも「居心地」「丁寧さ」など、感じ方で選ばれている傾向が多く見えてきます。

競合の強みを知りながら、自店ならではの価値へずらすことがポイントです。

競合の強みキーワードを拾う手順

※画像の口コミは一例です。

たとえば、近隣の上位表示店舗を3〜5店ほど選び、それぞれの口コミを50件ほどチェックしてみましょう。

「落ち着く」「丁寧」「Wi-Fi安定」「写真が映える」など、よく出てくる言葉をピックアップし、スプレッドシートにまとめます。

3回以上出てくるキーワードは、そのお店の強みとして扱えます。

それを自店の口コミと見比べると、「自分たちが見落としていた価値」が見えてきます。

現地のチェックで確かめるポイント

口コミで見つけた強みは、現地でも確かめるのが大切です。

「居心地がいい」と書かれていたら、実際に照明やBGMの音量、席の間隔を体感してみてください。

その上で、「自店ならどう違う良さを出せるか?」を考えると、差別化の方向性が自然に見えてきます。

真似るよりずらす差別化の切り口を選ぶ

競合が「静かで落ち着く」なら、自店は「親子で過ごしやすい明るい雰囲気」へ。

Wi-Fiの速さが評価されているなら、「オンライン会議にも最適」へ。

真似るのではなく、ずらすことで自店らしさが光ります。

よくある質問

口コミ運用を始めた現場でよく挙がる疑問は、「どこからどう始めればいいのか」「どの程度やれば十分なのか」という具体的な線引きです。ここでは、実践者がつまずきやすい3つのポイントを整理して答えます。

口コミのタグ分けは何個から始めればいい?

最初は5〜7個で十分です。

多すぎると「どこに分類すればいいか」で迷い、結局止まってしまうことがよくあります。

まずは「メニュー」「接客」「待ち時間」「席」「写真」「雰囲気」「価格」など、

よく出てくる項目から始めてみましょう。

2〜3週間ほど運用してみて、似たようなタグが増えてきたら統合。

新しい傾向が見えてきたら、そこにタグを追加します。

大事なのは完璧を目指さないこと。

目的は細かい統計ではなく、お客様の傾向をつかむことです。

現場で迷わず使える数に絞るのが、長く続けるコツです。

レビュー依頼はどの場面でお願いすると自然?

一番自然なのは、満足の余韻が残っているタイミングです。

会計の直後や、笑顔で「ごちそうさま」と言ってくださった瞬間などが理想です。

スタッフが「本日もありがとうございます。もしよければご意見をいただけると嬉しいです」と、

軽く添えるだけで十分伝わります。

また、レシートやテーブルPOPにQRコードを置いておくと、

お客様も気軽に書きやすくなります。

「お願い」よりも、「応援」や「協力」という言葉を使うと、より自然です。

口コミを書いてもらうのではなく、お店を一緒に育ててもらうという気持ちで伝えましょう。

低評価が入ったときの初動は何分以内に何をする?

理想は1時間以内の確認、24時間以内の返信です。

ネガティブな口コミを放置すると、その印象が次のお客様の判断基準になってしまいます。

まずは感情的にならず、内容を冷静に整理しましょう。

「どの時間帯・担当・メニューに関するものか」をタグで分類し、必要に応じて現場を確認します。

返信では謝罪よりも誠意を意識して。

たとえば、

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。いただいたご意見はチーム全員で共有し、改善に努めます。

のように、前向きな姿勢を見せることが大切です。

スピードと誠実さが、信頼回復の分かれ道になります。

まとめ

Googleマップの口コミは、数字よりも“お客様の本音”を教えてくれるデータです。

3C分析の視点で整理すれば、感覚ではなく根拠をもとに改善の方向が見えてきます。まずは、自店と競合の口コミを20件ずつ読んで、タグをつけてみましょう。

小さな一歩が、次の戦略を決める確かなヒントになります。

Writer.

この記事を書いた人

室谷 輝

営業課 MEOコンサルタント

前職では自動車の販売営業を経験し、店舗の売上向上を目指す中でGoogleを活用する方法に興味を持ち、より深く学ぶためSEO業界に入る。

現在は、クライアントの売上改善をミッションに、Googleのアルゴリズムを理解しながらMEOとSEOの提案して業績アップに努めています。

これまでに複数の企業様で成功実績があり、クライアントの売上アップに貢献してまいりました。

■所有資格

・ウェブ解析士協会 ウェブ解析士

・SEO協会 検定全階級取得