【誰でもできるSEOの第一歩】キーワードの意味と選び方

「SEOって聞いたことはあるけど、キーワードって何?どんなふうに選べばいいの?」

そんな疑問を解決していきたいと思います。

SEOやWebマーケティングの情報は、どうしても専門用語が多く、初心者にはとっつきにくい印象を与えてしまいがちです。実は「SEOキーワード」と「キーワードの選び方」を理解することは、サイトを見つけてもらうための第一歩です。

どんなに素敵なコンテンツがあっても、誰にも気づかれなければ意味がありません。

SEOキーワードは、あなたとユーザーをつなぐ「目印」であり、「地図」になります。

読み終わるころには、きっとあなたもこう思えるはずです。

「なるほど。これなら私にもできそう!」

では、一緒にSEOの第一歩を踏み出してみましょう。

目次

SEOキーワードとは何かを簡単に理解する

「SEOキーワード」って、どこか専門的で、自分とは遠い世界の話だと思っていませんか?

実は、あなたのWebサイトを見つけてもらうための道案内のようなものです。

お店も、地図に載っていなければ誰にもたどり着けません。

SEOキーワードも同じです。

サイトを持っていても、検索という地図に載せなければ、訪問者は来てくれません。

まずはその基本となる「SEOキーワードとは何か?」について、地図や道しるべのイメージで解説していきます。

SEOキーワードはサイト運営の地図になる

どんなに素敵なサービスを提供していても、どんなに役立つ情報をサイトに載せていても、

見つけてもらえなければ、存在していないのと同じです。

そこで登場するのが「SEOキーワード」。

これは、検索エンジン上でユーザーとあなたのサイトをつなぐ「目印」になります。

たとえば、ハンドメイドアクセサリーのECサイトを運営しているなら、

「天然石 ピアス 通販」や「ハンドメイド プレゼント 女性」など、

ユーザーが実際に検索しそうな言葉を、ページ内の見出しやタイトル、説明文に入れることで、Googleが「このサイトはこの検索に関連している」と判断してくれるようになります。

つまりSEOキーワードは、訪問者がたどり着ける正しい地図を描くために不可欠な要素なのです。

キーワードがGoogleで上位表示されるカギを握る理由

Googleは、ユーザーの「知りたいこと」「買いたいもの」「比較したいサービス」に最も合致する情報を上位に表示しようとしています。

その判断材料になるのが、ページ内に含まれているキーワードです。

具体的には、

・タイトル

・見出し(h1~h3など)

・本文

といった箇所に、ユーザーが検索しそうなキーワードが適切に含まれているかが見られています。

たとえば「福岡 ヨガスタジオ 女性専用」と検索されたとき、Googleはその語句が含まれたページを見つけ、

さらに内容が充実していれば「このページはピッタリだ」と判断し、上位に表示します。

つまり、SEOキーワードは検索エンジンとあなたのサイトの意思疎通ツール。

正しく使えば、自動的にユーザーの目に留まる機会が増えるのです。

キーワードが流入数や成果に直結する仕組みとは

SEOキーワードの選定は、アクセス数の増加やサイト経由の売上アップに直接関わってきます。

ユーザーは検索を通じて「悩みを解決してくれる情報」や「ほしい商品」を探しています。

そこであなたのサイトが、その探している言葉=キーワードに合致していれば、自然と訪問してもらえるわけです。

特に広告を出さなくても自然な集客を続けられるのがSEOの強みです。

その入口を開く鍵こそが、まさにSEOキーワードなのです。

キーワード選定が初めてでも安心して取り組める理由

「キーワード選定って難しそう…」そう感じるのは、ごく自然なことです。

SEOと聞くと専門用語が多く、取っつきにくい印象を持ってしまいますよね。

でも安心してください。基本さえ押さえれば、初めての方でも狙ったユーザーに届くサイトを作ることができます。

知識ゼロでも迷わず進められる方法をわかりやすく紹介していきます。

難しそうなSEO用語を知識ゼロから紐解くコツ

「検索ボリューム」「ロングテールキーワード」「インデックス」など、SEOの話になると聞き慣れない言葉がたくさん出てきます。

でも、いきなり全部を理解しようとしなくて大丈夫です。最初は、「ユーザーが検索しそうな言葉を考える」というシンプルな視点から始めましょう。

たとえば、「猫用キャリーバッグ」を扱っているサイトであれば、

– 「猫 キャリーバッグ おすすめ」

– 「猫 移動用 バッグ 軽い」

– 「猫 通院 バッグ」

といった検索キーワードが考えられます。

これらはすべて、ユーザーが知りたいこと・困っていることの表れです。

難しい用語の理解よりも、まずは「人がどんな気持ちで検索するのか?」を想像することが、SEOの第一歩です。

自分の好きや得意から始められるキーワード設定法

SEOというと「数字を追いかける作業」と感じる方も多いですが、実はそれだけではありません。

あなた自身の得意・専門・経験を起点にキーワードを考えることで、自然と個性あるページが作れます。

例えば、アロマが好きな方であれば、

– 「アロマ 初心者 セット」

– 「精油の使い方 安全」

– 「アロマディフューザー おすすめ 静音」

といったキーワードは、あなたのリアルな体験をもとに情報発信できます。

数字やトレンドに縛られず、まずは「自分の言葉」で考えたキーワードから始めると、続けやすく、記事やページの質も高まりやすいのです。

初心者ほどシンプルな手順がおすすめ

SEOは奥が深い分、つい完璧を目指して複雑に考えてしまいがちです。

でも、最初から細かい分析や競合調査に時間をかけすぎると、行動できなくなってしまいます。

だからこそ初心者には、以下のようなシンプル3ステップがおすすめです。

- 自分のサイトやサービスの目的を明確にする

- その目的に合った検索キーワードを3〜5個考える

- そのキーワードに沿って1ページを作ってみる

「まずはやってみる」ことで、次にやるべきことが自然と見えてきます。

SEOは1回で完璧に仕上げるものではなく、小さく試して、少しずつ磨くものです。

だからこそ、シンプルな流れで始めることが、結果的に一番の近道になるのです。

自分の言葉で「検索意図」を考える重要性

SEOに取り組むうえで多くの人が見落としがちなのが、「検索意図(けんさくいと)」です。

検索意図とは、なぜそのキーワードで検索したのか?というユーザーの心の動きのことです。

キーワードそのものに注目しすぎて、背景にある「気持ち」や「目的」を読み取れないと、せっかくのページも読者に響かないままになってしまいます。

検索意図を考え“自分の言葉”で捉えることの大切さを解説していきます。

検索ユーザーが求める情報とはどんなもの?

検索窓に言葉を打ち込むとき、ユーザーは「ただの情報」ではなく、自分の悩みを解決してくれるページを探しています。

たとえば「洗えるラグ 冬用」と検索する人は、

– 冬でも暖かく使える

– 洗濯できるから衛生的

– 部屋のインテリアにも合う

というような条件を無意識に期待しながら検索しているはずです。

このとき、ただ商品の特徴を書いただけのページと、

「冬の間、床が冷たくてつらい…そんな悩みを解決する洗えるラグをご紹介」

というページでは、どちらが“読んでみたくなるか”は明白ですよね。

つまり、SEOキーワードを活かすには、検索している人の頭の中を想像する力=検索意図の理解が欠かせないのです。

「目的」と「不安」を同時に満たす書き方の基本

検索ユーザーの心理には、たいてい「こうなりたい(目的)」と「失敗したくない(不安)」の両方があります。

たとえば「オンライン英会話 初心者 安い」と検索する人は、

- 目的:安くて初心者でも安心して始められるサービスを知りたい

- 不安:「安い=質が悪いのでは?」「本当に初心者向けなの?」

このように、情報を探す背景には、期待と不安が同居しているのです。

だからこそ、サイト上の文章では、

- 「あなたの悩みに応えられるページですよ」と伝える

- 「安心して選べますよ」と不安を払拭する

この2つの視点をセットで書くことが大切。

検索意図を捉えるとは、単に情報を出すのではなく、気持ちに寄り添うことでもあるのです。

共感できる記事こそ、リピーターを生む力となる

SEO対策というと「検索順位を上げる」ことに注目されがちですが、実際の目的は訪問者が満足してくれることです。

そのためには、ただ情報を並べるのではなく、

「この人、私の気持ちをわかってる!」と感じてもらえる内容が重要になります。

たとえば、「20代女性向けのフェイスケア商品」のページで、

「肌のゆらぎを感じやすい20代。季節の変わり目は特に、乾燥やニキビが同時に出やすいですよね」

というようにリアルな悩みに共感する書き出しがあると、読者の信頼は一気に高まります。

これは、企業サイトでも同じです。

「わが社はこんな商品を作っています」だけでなく、

「こんなことでお困りの方へ」と寄り添うだけで、このサイトにまた来たいと思われる確率がぐっと高まります。

つまり、共感できる内容は、

検索結果で出会った“ただの1ページ”を、何度も訪れたくなるサイトに変える力があるのです。

成果につながるキーワードには基準がある

「キーワードを入れてページを作ったのに、思ったほど成果が出ない…」そんな経験、ありませんか?

実は、SEOにおけるキーワードには「成果に直結しやすいもの」と「そうでないもの」があります。

この違いを見極めるためには、キーワード選定の基準を知ることが不可欠です。

ここでは、他サイトとの差別化、検索数の目安、言葉の具体性という3つの視点から、成果につながるキーワードを見つける方法を解説していきます。

競合サイトと差別化できるニッチテーマの見つけ方

どんなに検索されているキーワードでも、競合が強すぎると初心者のサイトでは太刀打ちできません。

そこで重要になるのが、ニッチなキーワードを見つける視点です。

ニッチとは、簡単に言えば「少しだけズレた、でも明確なニーズがある分野」のこと。

たとえば、「カメラ 初心者」は検索ボリュームが大きいぶん競合も多いですが、

– 「Vlog カメラ 初心者 女性向け」

– 「カメラ スマホ 卒業 20代」

など、用途やターゲットを絞った言葉なら、検索ニーズはありつつ競合がゆるくなる傾向があります。

このように、あえて少し絞ったテーマで情報提供することが、結果として上位表示→成果につながる近道になるのです。

月間検索ボリュームを確認するステップについて知ろう

ニッチなテーマの「月間検索ボリューム」も確認するのがおすすめです。

月間検索ボリュームとは、1か月あたりにどれくらいの人がそのキーワードで検索しているかを示す数値です。

GoogleキーワードプランナーやUbersuggestなどの無料ツールを使えば、初心者でも簡単に確認できます。

目安としては:

- 10〜100件程度:競合が少なく、初心者向き(ニッチ)

- 100〜1000件以上:中規模サイト向き、ある程度の実力が必要

- 1万件以上:競合が激しく、大手メディアや企業サイトがひしめく領域

初めのうちは「検索数がそこそこあって、競合が多すぎない」キーワードを狙うのが賢い選択です。

つまり、「検索されているかどうか」を確認することで、そのキーワードに取り組む価値があるかどうかが判断できるのです。

曖昧さを排除した具体的なフレーズ選びとは

キーワードを選ぶ際にありがちなのが、ふんわりした表現を選んでしまうこと。

たとえば、「美容 いい方法」「健康 気になる」といった抽象的な言葉は、検索意図が読み取りづらく、ページの評価が上がりにくくなります。

そこで意識したいのが、「検索する人が何をしたいのか」を具体的に言語化したフレーズ選びです。

たとえば:

- 「美容にいい食べ物」→「30代女性 美肌 食べ物 冬」

- 「健康 気になる」→「肩こり ストレッチ 自宅 デスクワーク」

このように、検索者の年齢・季節・状況などを織り交ぜて具体的にすることで、

ニーズにぴったりハマる検索意図をとらえたキーワードが生まれます。

これができると、「ちゃんと調べて書いてくれてる」とGoogleにも読者にも伝わりやすくなり、結果として成果につながりやすくなるのです。

初心者でも使いやすい無料ツール3選で始めよう

「キーワードのことは少しわかってきたけれど、実際にどうやって調べたらいいの?」

そんなあなたのために、誰でも無料で使えて、しかも操作がシンプルなツールを厳選しました。

これらを使えば、実際に検索されている言葉や、そのボリューム、関連キーワードまで一目でわかるようになります。

SEOの専門知識がなくても始められる、初心者向けの心強い味方です。

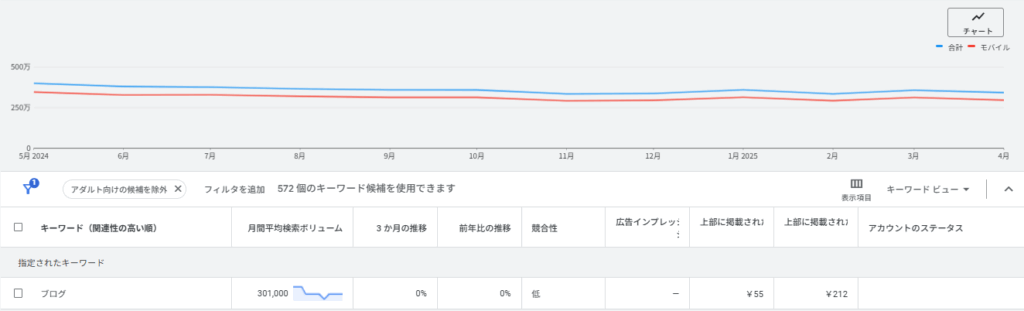

Googleキーワードプランナーで数字分析スタート

Googleが提供している「Googleキーワードプランナー」は、検索されているキーワードの数値を知るための基本ツールです。

主な機能は:

- 月間検索ボリューム(何人がその言葉で検索しているか)

- 関連キーワードの提案

- 競合性の目安(広告向け指標ですが、SEOにも参考になります)

たとえば「オンラインヨガ」と入力すると、

–「オンラインヨガ おすすめ」

–「オンラインヨガ 初心者」

–「自宅 ヨガ Zoom」

といった関連キーワードと、それぞれの検索ボリュームが表示されます。

使い方のポイントは、「商品名」ではなく「悩みや目的」を軸に検索すること。

サービスを売りたい気持ちがあっても、まずはユーザーが使う言葉を探るのが成功の近道です。

※利用にはGoogleアカウントが必要ですが、広告出稿しなくても無料で使えます。

筆者も活用しているラッコキーワードの魅力

ラッコキーワードは、Googleの「サジェスト(候補)」を一括で一覧表示してくれる便利ツールです。

キーワード入力欄に1語打ち込むだけで、数十〜数百の関連ワードが一気に表示されます。

たとえば「カフェ」と入力すると、

–「カフェ おしゃれ インテリア」

–「カフェ 副業 始め方」

–「カフェ 開業 失敗」

など、実際に検索されている具体的な悩みや目的が見えてきます。

初心者にとって最大のメリットは:

- キーワード設計のヒントが一気に手に入る

- 直感的な操作性で、難しいことを考えずに使える

また、共起語やQ&Aリサーチなどの機能もあり、コンテンツの構成や企画にも役立つため、筆者自身もアイデア出しによく使っています。

※ 基本機能は無料・登録不要で使えるので、気軽に試してみましょう。

Ubersuggestを使った簡易トレンド調査方法

Ubersuggestは、Neil Patel氏が提供するSEO分析ツールで、初心者でも使いやすく、視覚的に理解しやすいのが特徴です。

主な使い方は:

- キーワードの検索ボリュームや競合性を数値で確認

- 検索の推移(1年間のトレンド変化)をグラフで確認

- 上位表示されているページのURLを一覧表示

たとえば「自律神経 改善」と入力すれば、

– どの月に検索が伸びているか

– 上位に表示されているページはどんな内容か

– 類似ワードは何か

などが一目で把握できます。

“いま注目されているトピックかどうか”を調べるのに最適なツールです。

※無料プランでも十分に活用可能。回数制限があるため、必要なときに絞って使いましょう。

書くだけじゃダメ!設定後に意識したいこと

SEOキーワードを決めて、「ページを作った!」ここで終わっていませんか?

実は、キーワードを設定した後の行動こそが、検索結果に反映されるかどうかを左右します。

キーワードを自然にページに落とし込むテクニックや、改善につなげる分析・修正の考え方を解説します。

一度書いたら放置するのではなく、育てていくという感覚が成果に直結するのです。

記事内でキーワード自然に盛り込む配置テクニック

キーワードを盛り込む際、気をつけたいのが「不自然な詰め込み」。

読み手に違和感を与えるだけでなく、Googleにもスパム的と判断されるリスクがあります。

自然に馴染ませるための配置ポイントは以下の通り:

- タイトル(titleタグ)とh1タグ:もっとも重要。ここに主要キーワードを必ず入れる

- 導入文・最初の100文字以内:Googleが内容を早期に理解しやすくなる

- 見出し(h2、h3)にも関連キーワードを反映:セクションの意図が明確になる

- 本文中には言い換えや関連語を含める:過剰な繰り返しを避ける工夫

ポイントは、「人が読んでも自然」「Googleにも伝わる」この両立です。

見えない検索エンジンだけでなく、目の前の読み手の心に届く文章を意識しましょう。

複数候補アイデア実験→結果を見る流れ

SEOは1回で正解を出すものではありません。

特に初心者は、「このキーワードで合ってるのかな…?」と不安になることもあるはず。

そこで有効なのが、キーワードや構成を“仮説ベース”で複数試すことです。

たとえば:

- ページA:「ダイエット サプリ 効果あり」

- ページB:「痩せる サプリ 飲み方」

など、検索意図の異なる候補をいくつか作ってみて、数ヶ月後にアクセス数や滞在時間などを比較してみましょう。

このように、「まず出して、反応を見て、少しずつ調整する」というサイクルを回すことで、サイトはどんどん改善されていきます。

読み手やアルゴリズム両目線 継続改善試み

SEOでは「Googleの評価」ばかりを意識しがちですが、実は大切なのは“検索エンジンと人間の両方に伝わる”こと。

以下のような視点のバランスが重要です:

| 視点 | 読みやすさ・共感・行動を促す導線 |

| チェックポイント | 検索エンジン |

| 人の目線 | キーワードの適切な使用・構造・モバイル対応 |

また、Googleのアルゴリズムは「読者の満足度」を重視する方向に進化しています。

滞在時間、離脱率、ページ内のクリックなども順位に影響するため、キーワード設定後もユーザーが快適に読めるかという目線で改善を重ねることが重要です。

小さな変更でも、「読みやすくなった」「必要な情報が増えた」と感じてもらえれば、それが自然と検索評価にも反映されていくのです。

まとめ

SEOキーワードは、難しいテクニックではなく、あなたのWebサイトが“必要な人に見つけてもらうための道しるべ”です。検索する人の気持ちを想像し、その言葉に寄り添って情報を届ける -それだけで、サイトは少しずつ反応を生み出せるようになります。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずは思いついたキーワードを、自分の言葉で整理してみてください。今日から、小さな一歩を踏み出すだけで、あなたのサイトは大きく前進します。

Writer.

この記事を書いた人

室谷 輝

営業課 MEOコンサルタント

前職では自動車の販売営業を経験し、店舗の売上向上を目指す中でGoogleを活用する方法に興味を持ち、より深く学ぶためSEO業界に入る。

現在は、クライアントの売上改善をミッションに、Googleのアルゴリズムを理解しながらMEOとSEOの提案して業績アップに努めています。

これまでに複数の企業様で成功実績があり、クライアントの売上アップに貢献してまいりました。

■所有資格

・ウェブ解析士協会 ウェブ解析士

・SEO協会 検定全階級取得